«Ихние» против «их»

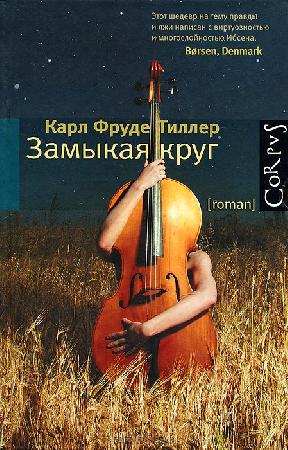

О романе Хелене Ури «Лучшие из нас», в котором сильно досталось филологии

О романе Хелене Ури «Лучшие из нас», в котором сильно досталось филологии

Бюст Аполлона чистили свежей булкой. Скатывали из мякоти шарики и катали их Аполлону по щекам, по лбу, по глазницам. Чем больше кучка серых шариков, тем белее божество. Использованную мякоть в конце процедуры скормили птицам небесным.

Эдем

Как в Раю будет на самом деле, придется ли расчесывать золотым гребнем барашков на берегу молочной реки или парить бабочкой над цветущими полями, это пока неизвестно. Но есть земные образы Рая, и один из самых заманчивых — это старый Университет. Стартует книжка в начале мая, первые теплые дни, кампус полон счастливых людей, и «совершенно очевидно, что у большинства нет никаких срочных дел».

Впереди вечность, и скрипящие лестницы не провоцируют спешки, и бюст Аполлона застыл в задумчивости, и Аристотель спокойно дремлет на дальней полке. Профессор (в нашем случае молодой преподаватель Пол, уверенный, что станет профессором) очень медленно поворачивает ключ в двери своего (!) кабинета, наслаждаясь густым течением времени. Студенты в этой вечной жизни играют роль листьев, травы, дождя: все приносится и уносится, а Университет вкопан в земной шар навсегда, и кажется, что Наукой все дышит, что она просто паром струится, и воздух дрожит.

В конце романа будут упомянуты полутораметровые книги, нарисованные на стене лингвистического кафетерия: «отчужденные стереотипные представления другой общественной группы об академической жизни». Да, такие представления, а что не так? У вас там очень большие книги и вы упиваетесь ими в университетских кущах, правильно?

Университет, правда, в романе выведен не древний, в смысле корпус новый построили, но такой прекрасный, что вековому духу понравилось и он переселился в современные стены. Двухэтажный аквариум с мор

ской водой: пусть рыбки в нем компьютерные, но очень ловкие. На другой стене живут цитаты из научных трудов сотрудников: мигают, мерцают, а ты, подымаясь на эскалаторе, читаешь себя. Дзенский садик есть с ручьем, мостиком и круглыми камнями. «Скульптуры переливаются всеми оттенками зеленого: от цвета молодой травы до цвета старого мха». И звуковые души: дыра в потолке, а, когда проходишь под, из дыры хлещет аудиозапись с чем-то возвышенным.

Россе-буурт

Академический роман — жанр, который из соображений выживания старается быть демократичным, но в силу происхождения всегда ставит перед читателем порог, кодовый замок… отгоняет чужаков, представителей совсем уж других общественных групп. Я, скажем, не могу читать фэнтези по самой элементарной причине: когда героев зовут Зооргей и Лавандиана, мозг выключается, словно тумблер повернули.

Так же и от романа «Лучшие из нас» совсем уж посторонние отпрянут, узнав, что люди, орудующие в книге, пишут книжки типа «Морфосинтаксическое погружение в латинском и древненорвежском языках» и «Диахроническое исследование предлогов в западногерманских языках».

На самом деле все не так страшно. Во-первых, кое-кто исследует женские образы в белорусской лирике, что уже теплее. Во-вторых, морфосинтаксические погружения встречаются редко, один раз на тридцать страниц.

Основная задача автора исчерпывается старыми формулами «и крестьянки любить умеют» или «богатые тоже плачут» — тут уж кто как себя позиционирует. Если считать писателя продавцом образов и смыслов, то Хелене Ури торгует корпоративным филологическим телом, и ей приходится считаться с аудиторией. Эта книга о том, что сотрудники кафедры футуристической лингвистики Университета Осло такие же люди, как и мы: они любят, ненавидят, ревнуют и, кто бы мог подумать, предают.

Приятно заглянуть за кулису иной корпорации и увидеть, что там, в общем, многое знакомо. Вот Пол едет на конференцию в Амстердам, то да се, доклады, банкет. В последнюю ночь маленькое романтическое приключение. Белые полоски от бикини, острые маленькие груди, напоминающие «тетраэдры, в которых раньше продавали сливки». И резюме: «Как правило, формы общения между людьми на филологических конференциях восхитительно незамысловаты». Филологию в этой фразе можно, наверное, поменять на стоматологию, вряд ли сильно отличны также формы общения между юными спортсменами на спартакиаде или участниками выставки «Лесопильное оборудование». Похожим образом ведут себя и артисты миманса, и поэты. Другое дело, что артисты миманса и поэты, в отличие от героев Хелене Ури, на тусовке в Амстердаме непременно посещали бы кофе-шопы. Филологов мы там не застигли. Может быть, потому, что кофе-шоп и местные жители называют кофе-шопом, а не как-то по-своему.

А вот в квартал красных фонарей филолог заглянет, чтобы сообщить читателю, что этот квартал по-голландски — Россе-Буурт.

Смена треугольников

Как студентка движется по косо освещенному заходящим солнцем коридору в пяти метрах впереди профессора, покачивая бедрами, так Хелене Ури раскачивает повествование, то забегая чуть вперед, то резко откидываясь назад; прием исполнен весьма изящно, и пазл романа всю дорогу равномерно насыщается недостающими фрагментами.

В центре три героя: лингвист Пол тридцати трех лет, его начальница Эдит, которой по ходу дела исполняется пятьдесят, и совсем молодая их коллега Нанна.

Отец Эдит мучил в детстве собак, а сама она имеет дома коллекцию туфель: четыре полки длиною по пять метров и шириною тридцать сантиметров, туфель 80 пар, они все дорогие и расставлены по цвету. Хорошая картинка. Перед сном хозяйка, разоблачившись до ничего, обувается в одну из пар и марширует в таком виде мимо остальных, не забывая и на себя поглядывать в зеркало. Когда ей стукнет шестьдесят шесть, сцена приобретет несколько патологический характер. Но пока читатель зря думает, что таким образом несчастная стареющая лингвистка одиноко ласкает свое затухающее либидо: нет, у нее много реальных любовников, то с одним, то с другим прекрасным студентом запирается она средь рабочего дня в своем кабинете, а оттого, что на кафедре это знают, ее, наверное, как-то дополнительно прет.

И не в том дело, что студенты-наложники зависят от преподавательницы: вот и Пол мечтает положить руки на бедра своей старшей коллеге. Он даже целовался с ней в коридоре гостиницы на одной из конференций. Читатель понимает, что книжка впереди еще толстая и поцелуем дело вряд ли ограничится. Но появляется в сюжете новенькая сотрудница Нанна, Пол влюбляется в нее с первого взгляда, и Эдит видит это и недовольна, и кажется, что скоро взорвется острыми краями жестокий любовный треугольник.

Но взрывается другая история, связанная с воровством научных идей. К сюжету я больше не вернусь, читайте сами, книга увлекательная, а вот о воровстве мы еще поговорим.

Хронический ботулизм

В глухом СССР, помнится, если нужно было на государственном уровне долбануть по художникам-«абстракцистам», политика партии не обходилась без эстетического сопровождения, появлялся какой-нибудь роман «Тля», где разжевывалось, какие «абстракцисты» мерзавцы не только по палитре, но и по жизни.

Может показаться, что правительство Норвегии вдруг сообразило, что не хочется больше в прежних объемах финансировать академическое языкознание, и заказало Хелене Ури развенчивающий роман.

«Университет напоминает банку плохо стерилизованных консервов, находится в состоянии хронического ботулизма»? Это, конечно, еще не развенчивание. Идеей банки — с пауками ли, с ботулизмом ли — мало кого удивишь. Мир устроен непросто, мы знаем. «Преподаватель боснийского языка не разговаривает с профессором, преподающим хорватский язык, а тот не разговаривает с преподавателем сербского». Это все грустно, но цивилизация сильна и дает возможность всем этим неразговаривающим гражданам работать на одном этаже и получать зарплату.

Проходной персонаж Хольстейн с кафедры футлингвистики обожает жирную пищу? Бывает. Он ест огромную лазанью, почти не жуя, «прожорливо поглощая огромные куски», а романистка описывает его отрыжку с запахом полупереваренного сыра. Что же, сатирический образ. Не сказано же, что таковы все лингвисты, пойман на перо только конкретный неряха.

На конференциях в разных странах филологи читают одни и те же доклады с одними и теми же шутками? Иногда меняют что-то в названии, а потом отчитываются в своей альма-матер, что читали новый доклад? Согласен, это нельзя назвать проявлением доблести и геройства, но, в конце концов, в научных конференциях «научность» не главное, тут важнее атмосфера, общение, эмоциональная разрядка, интеллектуальный бонус (для лингвиста посещение чужой страны — расширение профессионального горизонта), новые проекты, всякие интересные вещи в форме тетраэдра, а наука никуда не убежит, ждет дома, в келье, там ей уютнее, там она в полный, так сказать, рост…

Даже прямое сообщение, что у филологов туговато с чувством юмора, можно как-то перевести в шутку.

Но главный удар в исполнении Хелене Ури воистину безжалостен: из романа «Лучшие из нас» следует, что современная лингвистика, а то и вся филология, причем не только в Университете Осло, он ведь только модель, является беспросветной туфтой.

Статьи сочиняются не для от-кро-вений-прорывов, а для от-чета-ка-рье-ры, задачи подгоняются под результат, ценится тупое количество, всякий начальник стремится быть соавтором подчиненного, причем выгодно иметь фамилии, начинающиеся с первых букв алфавита: ведь когда ссылаются на статьи, написанные коллективно, часто упоминают лишь автора, указанного первым.

Перевернув последнюю страницу, понимаешь, что в книге не «выведено» ни одного настоящего ученого. Только бездари или шарлатаны разного масштаба.

«Профессорский доклад»

Комментировать такого рода вывод даже как-то неловко. Нужно его как минимум подправить: настоящие ученые среди филологов, люди с острым умом, оригинальными концепциями и литературным талантом, несомненно, существуют, и я даже мог бы назвать их имена. На немногочисленных топ-конференциях (вроде ежегодно собираемых в Москве редакцией «Нового литературного обозрения» Банных чтений) процент по-настоящему содержательных сообщений может зашкаливать за пятьдесят.

Но то, что общий, он же средний уровень текущей филологии удручающе низок, увы, медицинский факт. Не знаю, что происходило полвека назад или век, но рядовые сегодняшние конференции или научные сборники, издаваемые разными вузами и кафедрами, способны не содержать в себе НИ ОДНОГО хоть сколько-нибудь ценного материала. Тысячи, десятки, сотни тысяч людей по всему миру, в солидных викторианских постройках или в чахлых наших пединститутах, массово превращенных ныне в «университеты», производят продукт, напрочь лишенный признаков научной мысли или общественной пользы. А если учесть, что научные способности далеко не всегда идут рука об руку с административными, то руководят факультетами и кафедрами чаще наиболее бездарные из малоспособных.

Говорить об этом не очень принято. Лет двадцать назад автор этих строк сам был молодым филологом и на какой-то конференции возмутился рекордно бессмысленным докладом некоего доктора наук. Сообщил в прениях, полный юношеского максимализма, что содержание доклада если и можно оценить, то лишь в отрицательных величинах. Прения на этом завершились: меня никто не поддержал, но и доктора никто не защитил. Старший приятель, опытный посетитель конференций, сказал потом, что это был обычный «профессорский доклад» и вряд ли нужно как-то на сей счет волноваться. Уровня нет, но к этому все привыкли.

Исследовательское воровство, конечно, явление более эксклюзивное, чем бездарная научная работа. Все три главных героя романа «Лучшие из нас» и есть «лучшие из нас». Живут, страдают, стараются и пышут уж не скажу насколько крепким, но явно научным пылом. И каждый из этих лучших, кто по ходу сюжета, кто за его пределами, воровал (а то и продолжает воровать) чужие идеи и тексты. Вот как это так?

Интеллектуальное воровство кажется невозможным не только потому, что это воровство. Красть булочки с кунжутом тоже грешно, но в этом случае ясна мотивация: злодей становится богаче на одну или несколько булочек с кунжутом. Их можно скушать, получить калории и удовольствие. Какое удовольствие в присвоении результатов чужого мыслительного процесса, дано постигнуть не каждому. Чужая мысль… ну куда ее денешь… она ведь в твою голову не влезет, там проемы в мозгах другие, ею невозможно пользоваться, как невозможно пользоваться чужим зубным протезом, очками с чужими диоптриями.

Возможно, однако, и не только в рамках скандинавского полу сатирического произведения. В Петербурге (не в Скотопригоньевске!), скажем, функционирует филологическая женщина, которую несколько лет назад публично уличили в плагиате, причем перекатывала она абзацы не из какого-нибудь выдающегося источника, а из замшелого советского профессора-графомана. И что же: учит людей на филфаке, приглашается в комиссии и жюри…

ДОСЬЕ

Хелене Ури (1964, Стокгольм).

Прикладной лингвист, 12 лет работала в Университете Осло, изучала афазию. Покинула кафедру в 2005 году в звании доцента. Книжки пишет с 1995 года, дебютировала романом для подростков «Анна на пятницу». «Лучшие из нас» — ее четвертый роман для взрослых. На русский язык ранее не переводилась.

Футуристическая лингвистика

Говорить на эти темы становится особо сложно, как раз когда вспоминаешь о знакомых. Или даже не о знакомых. Ведь все эти несчастные люди из российских, американских и норвежских пед-и-нститутов — «социально близкие». Я хорошо представляю себе их биографии, понимаю, как и почему они оказались в нынешних своих положениях. Понимаю, насколько зависит от сохранения статус-кво вся их нехитрая жизнь. С кем-то из них я учился, с кем-то — не только учился…

А главное: без сотен тысяч не бывает единиц, без почвы не бывает ростков. Если среди наглецов, плагиаторов и тупарей на конкретном филфаке укроется один человек иного качества, может, уже и оправдан этот филфак.

А еще одно главное: этому «культурному слою» угрожают ныне стихии куда более могущественные, чем хорошая писательница Хелене Ури. Денег везде стало меньше, и вычеркнуть строку гуманитарных ассигнований бывает легче, чем любую другую. В некоторых странах (называть Россию «некоторой страной» уважительнее ведь, чем «этой страной») в результате отрицательной селекции назрел управленческой кризис, и из наших музеев, например, удаляют ныне как класс научных сотрудников, причем именно среди этой прослойки осмысленных людей было довольно много, то есть по закону падающего бутерброда первый удар пришелся именно по тем лучшим из нас, которые без кавычек. Наконец, происходят глобальные цивилизационные сдвиги, и если про музеи продолжать, то, скажем, роскошные музеи Константинополя просто пусты. Туристами не заполнить, а местные не ходят вообще, и недалек, боюсь, тот день, когда они сообразят, что им вообще ни к чему беспонтовые храмы чужой старины.

Действие «Лучших из нас» крутится вокруг кафедры футуристической лингвистики. Науки о будущем языка.

«Как дети будут склонять существительные в 2018 году» — такая, скажем, тема разрабатывается на кафедре, очень интересная тема, и нет никаких сомнений, что в 2018 году будут как дети, так и существительные, и одни других будут склонять, а вот сохранится ли к тому времени научная ставка, обеспечивающая появление таких исследований, это уже вопрос.

«Когда форма местоимения «ихний» окончательно вытеснит форму «их» — тоже интереснейший вопрос, и особо занятно, доживет ли сам исследователь до этого светлого дня.

О проекте «Сохранение норвежского в качестве языка будущего в Норвегии» русский язык не повернется пошутить, но когда руководитель проекта спросила, можно ли ей опубликовать хотя бы часть исследования по-норвежски, ей отказали. Только английская публикация может привлечь внимание, достаточное для продолжения финансирования!

А вот идея, которую пресекла сама кафедра. Одна из сотрудниц предположила, что «обучение в школе слишком большого количества детей, для которых государственный язык является неродным, не способствует как развитию этих детей, так и развитию детей, для которых государственный язык является родным, то есть норвежских детей».

Исследование остановили как «негативное» и «опасное в политическом отношении».

Ну-ну. Герои романа считают, что общество сильно недооценивает значение лингвистов. Может, оно его в высшем смысле и недооценивает, но институционально, боюсь, что переоценивает. И мало не покажется, вернее, много не покажется, когда финансирование придет в согласие с высшим смыслом.

Обнаруженный ближе к концу романа конфуз с научным воровством неинтересен даже бульварным газетам.

Вот если бы врач подтасовал результаты онкологических исследований, это тема…

P.S.

Что до наших филологов, они с год назад двинули в свет новое правописание, в соответствии с которым слово «интернет» корректора журналов и издательств теперь, сами иногда чертыхаясь, переделывают в «Интернет».

Будто бы он божество наподобие Аполлона, и, напиши мы его с маленькой буквы, он закапризничает и скукожится.

За что этому явлению честь, какой не удостоено ни телевидение (Телевидение?), ни радио (Радио?), ни железная дорога (Железная Дорога?), умом не понять.

Видимо, уважившие Интернет решили таким образом подприподнять статус Науки.

Чуют, что чего-то он колеблется, этот статус.

Автор: Вячеслав Курицын Источник: odnakoj.ru Опубликовано: А.А. Сельницин (БНИЦ)

|

|

Обсудить на форуме | Все новости за 28.08.2010 | Архив новостей | Все новости » | |

В эти дни в Норвегии можно наблюдать необычное атмосферное явление — Северное сияние или aurora borealis, если по-научному.

В эти дни в Норвегии можно наблюдать необычное атмосферное явление — Северное сияние или aurora borealis, если по-научному.

До недавнего времени неизвестная писательница из

До недавнего времени неизвестная писательница из  — Он был феноменом во многих областях, — отмечает Юн Вессел-Ос (Jon Wessel-Aas), коллега Бинга по адвокатской конторе «Bing Hodneland». Известный норвежский профессор скончался в возрасте 69 лет.

— Он был феноменом во многих областях, — отмечает Юн Вессел-Ос (Jon Wessel-Aas), коллега Бинга по адвокатской конторе «Bing Hodneland». Известный норвежский профессор скончался в возрасте 69 лет.

За два месяца до финала «Евровидения-2010» норвежский телеканал NRK назвал имена главных официальных лиц конкурса. Как сообщил накануне официальный сайт «Евровидения», ими стали популярные в Норвегии медийные персоны Надя Хаснауи, Хадди Н’джие и Эрик Сольбаккен.

За два месяца до финала «Евровидения-2010» норвежский телеканал NRK назвал имена главных официальных лиц конкурса. Как сообщил накануне официальный сайт «Евровидения», ими стали популярные в Норвегии медийные персоны Надя Хаснауи, Хадди Н’джие и Эрик Сольбаккен. Представители 39 стран, примут участие в международном песенном конкурсе «Евровидениде», который в этом году пройдет в Осло, сообщает «GHN».

Представители 39 стран, примут участие в международном песенном конкурсе «Евровидениде», который в этом году пройдет в Осло, сообщает «GHN». Десять европейских стран посчитали участие в песенном конкурсе «Евровидение-2010», которое пройдет в столице Норвегии Осло, слишком дорогим удовольствием в экономический кризис, сообщает утро.ua

Десять европейских стран посчитали участие в песенном конкурсе «Евровидение-2010», которое пройдет в столице Норвегии Осло, слишком дорогим удовольствием в экономический кризис, сообщает утро.ua